01

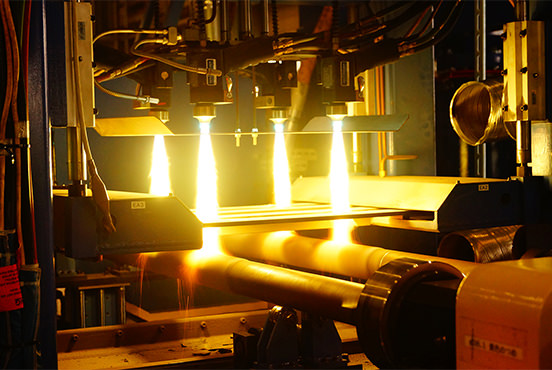

レール焼入れ

語り継がれる「7人の侍」が産んだ技術

DHFの歴史は、この「レール焼入れ」事業から始まりました。現在ではさまざまな製品に対して熱処理加工技術を生かし、信頼できる品質の製品を製造しています。しかしこのレールの焼入れは、場所も技術もバックアップも、全てがゼロからのスタートでした。

この歴史を語るうえで、「7人の侍」と言い伝えられている技術者たちの存在が欠かせません。平山源一郎(社長)、岡本辰美(技術)、黒井友良(設計)、広田寿(熱処理)、田辺太郎(営業、業務)、萩田一二三(総務)、武藤勉(加熱技術)。彼らは炭鉱で使用される機械部品の摩耗を防ぐために高周波焼入れの事業を起こすべく、立ち上がります。

限られた物資で立ち上がったベンチャー企業

ときは1950(昭和25)年、戦後間もなくの充分な物資も無いなか始まったプロジェクトでした。当時、高周波発生装置であるGAP(火花式発信機)は高価で入手が難しい機材。同業他社は川崎航空機が開発したGAPを使用する一方で、「7人の侍」は独自の技術を貫き、試行錯誤を繰り返して自社オリジナルのGAPを試作します。しかし、当時高周波焼入れ技術は、まだ事業として確立出来る技術かどうか先が見えない分野。彼らは小さな機械部品を加熱するための高周波加熱コイルを、お客様のオーダーに合わせて作り、高周波焼入れをするというビジネスを地道に続けていました。

戦後の日本を支える技術と確信し、政府と直談判

そして事業を立ち上げてわずか2ヶ月後のこと。7人は列車のレール焼入れ技術の開発に乗り出します。高周波焼入れ技術は金属の摩耗を防ぐため、レールの焼入れに対し大きな需要があると踏んだのです。

それまで対象としていた機械部品よりも遥かに大きいレールの焼入れを行うには、それに見合った大きさや強度があるMG(モーター発電機)が必要でした。メンバーは、当時の政府がMGをフィリピン向け賠償物資に割り当てるという話を聞きつけ、譲ってもらうよう当時の通産省やGHQ(連合軍総司令部)へ働きかけます。ときには責任者へ直談判し「戦後の産業復興のため、私たちは必ずこのMGを世に貢献する技術のため役立てます」と説得を続けたのです。度重なる協議の末、ついにレールの加工に耐えうるMGを譲り受けることとなりました。

一難去ってまた一難。しかし侍たちは諦めなかった

しかし、その後も困難は続きます。国鉄からはすでに要請があったものの、すぐにレールの焼入れを行うことはできませんでした。レールの焼入れには主に2つの課題があったのです。一つ目は、約25メートルものレール焼入れに適したコイルの開発。そして二つ目が、レールの歪みを最小限に留める焼入れ技術の確立です。それは、開発拠点となる予定だった八幡製鉄所の技術責任者に「レールの熱処理などやるべきではない、失敗した際に責任が負えない」と利用を断られる事態となるほどに高い壁でした。

しかし、技術者たちは諦めませんでした。当時は試験用のレールさえも自由に使える状況ではなかったため研究は遅々として進まなかったものの、安定した焼入れ技術を約1年かけて開発。再度八幡製鉄所へレールを持ち込み、焼入れを行えるよう説得を行いました。試験を実施し、八幡製鉄所の技術責任者は以前の発言を撤回。最大の理解者となり、レールの焼入れ事業に全面的に協力することとなったのです。

日本のノーベル賞といわれる『大河内記念技術賞』受賞へ

このレールの焼入れ事業は世界初となる技術であり、のちに日本のノーベル賞といわれる『大河内記念技術賞』を受賞するまでになります。そして後日譚として、八幡製鉄所の技術責任者はその後新日本製鐵(新日鉄)の重役となり、工場内に第一高周波専用の生産ラインを建てるまでになりました。

幾多の困難のなか、ときには去っていく技術者も少なくありませんでした。また「7人の侍」がどこかでつまずき、この事業を諦めていたら、いまのDHFは無かったでしょう。思えば、今に続く「DHF魂」はこのときから始まっていました。彼らが自らの技術を信じ続けたからこそ、今日のDHFが存在しているのです。